News

本社

scrollable

[News Zio-9-]LIFE特集!R.W.D受賞店舗!市川店

投稿日:2017/10/3

1249 0

今月のライフ特集は、

ライフアワードでR・W・D部門でNo.1を獲得した市川店を特集します。

市川店は6月8月と賞を取っています。

店舗が毎月まとめる報告書の中でも学習(読み、書き、討論)の部分は内容もまとめ方も際立っています。

月に2回、討論や学習を行っています。

主題討論はソンボンさん、映画は藤肥さんを担当とし、議論される内容の質も毎回向上している点が評価されました。全体が取り組む内容やまとめ、そして個々の考えや感想もあり、バランスの良い学習が行われている印象を受けます。他の店舗に与える良い影響もあり、「学習:読み、書き、討論」部門の受賞となりました。

<代々木店からの推薦コメント引用>

「哲学討論を継続して行っており、それに対して一人ひとりスタッフが考えや意見、感想を持ちそれを書き記していました。

浦安店の頃からそうですが、しっかりと継続して行っていること、皆がしっかりそれに対して書き記していることは、出来そうでなかなか出来ない事なのではないかと思います。」それぞれのスタッフが頑張っているもの、全体の課題などに個人で取り組む様子がとてもよく書かれているため、参考になります。

それでは学習内容の一部を紹介させていただきます。

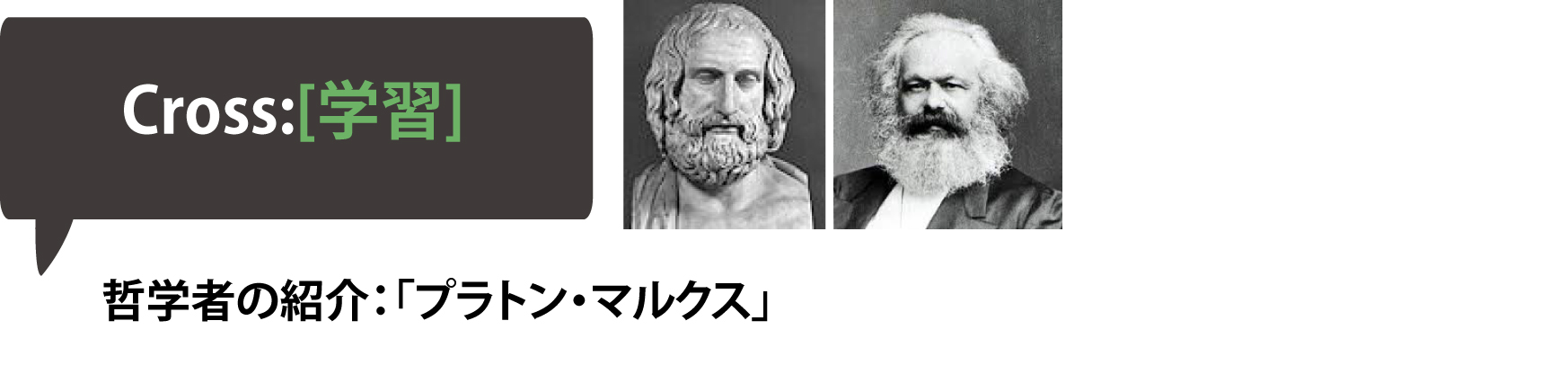

マルクスとプラトンの紹介

・マルクスの紹介

経験論は世界の理解については、原子論と呼ばれる立場がよく知られている。これは原子などの物質的な構成要素とその要素間の相互作用によって森羅万象が説明できるとする考え方で、場合によっては、森羅万象がそのような構成要素のみから成っているとする考え方である。非物質的な存在を想定し、時にそのような存在が物質や物理現象に影響を与えるとする二元論や、物質の実在について否定し、物質的な現象を観念の領域に付随するものとする観念論の立場と対立する。

マルクスは歴史や社会の理解に関して、科学的社会主義の唯物史観(史的唯物論)を持って世界を見た。理念や価値観、意味や感受性など精神的、文化現象が経済や科学技術など物質的な側面によって規定されるとする立場をとる。また、社会の主な特徴や社会変動の主な要因が経済の形態やその変化によって規定されるとする考えを持っていた。

歴史を動かしている動因のすべては経済の力学で説明可能であり、人間の感情や欲望、偶然の作用、といった経済以外の諸々の要因は介在していないモノとみなして無視する歴史観のことだ。

すべてが力学の法則に則って運行することになっているため歴史の流れはすべてが必然であり、社会の大きな流れとして未来がどうなるかも完璧に予測できるとされている。

またマルクスは弁証法を使い史的唯物論と合わせて考えると、すべての社会では生産力が向上して富の余剰エネルギーが溜まると必然的に資本主義社会が形成され、必然的に資本家による労働者への搾取が始まり、必然的に労働者階級によって資本家を妥当する革命が起こり必然的に最終形態である共産主義社会へと向かうという考えを持っていた。

・マルクスの紹介

経験論は世界の理解については、原子論と呼ばれる立場がよく知られている。これは原子などの物質的な構成要素とその要素間の相互作用によって森羅万象が説明できるとする考え方で、場合によっては、森羅万象がそのような構成要素のみから成っているとする考え方である。非物質的な存在を想定し、時にそのような存在が物質や物理現象に影響を与えるとする二元論や、物質の実在について否定し、物質的な現象を観念の領域に付随するものとする観念論の立場と対立する。

マルクスは歴史や社会の理解に関して、科学的社会主義の唯物史観(史的唯物論)を持って世界を見た。理念や価値観、意味や感受性など精神的、文化現象が経済や科学技術など物質的な側面によって規定されるとする立場をとる。また、社会の主な特徴や社会変動の主な要因が経済の形態やその変化によって規定されるとする考えを持っていた。

歴史を動かしている動因のすべては経済の力学で説明可能であり、人間の感情や欲望、偶然の作用、といった経済以外の諸々の要因は介在していないモノとみなして無視する歴史観のことだ。

すべてが力学の法則に則って運行することになっているため歴史の流れはすべてが必然であり、社会の大きな流れとして未来がどうなるかも完璧に予測できるとされている。

またマルクスは弁証法を使い史的唯物論と合わせて考えると、すべての社会では生産力が向上して富の余剰エネルギーが溜まると必然的に資本主義社会が形成され、必然的に資本家による労働者への搾取が始まり、必然的に労働者階級によって資本家を妥当する革命が起こり必然的に最終形態である共産主義社会へと向かうという考えを持っていた。

プラトン紹介

プラトンが説いたイデア論という言葉はプラトンの思想の中核となる言葉で、不完全な現実の世界に対して、完全で真実である世界をイデアといい、プラトンによればそれは実存するのだ、という。彼はそれを説明するのに、有名な「洞窟の比喩」を使って表現している。

仮に牢獄である洞窟に閉じこめられていて、外の世界を知らない人は、外界から差し込む光による影だけが現実のものとして映る。それと同じように、実際の人が見ている現実は、イデア界の影にすぎないのだ、という。

また、三角のイデアについてもこのように述べている。

現実の三角形はどれも正確には歪んでいたり、曲がっていたり理想的な三角形ではない。理想の三角形とは永遠不滅で、現実の角形ははかなく消えてしまう。

例えば、頭の中で「三角形を想像してみてください。」と言われたときに、正確な三角形が形成されると思う。わざわざゆがみがある三角形を想像しないと思うのだ。

しかし、現実の世界で三角形を書いてみてくださいや、作ってみてくださいとなると、話が違う。実物にはゆがみや曲がった三角形が形成されることがあり、その状態が永遠には続かない。いわゆる、理想の三角形の方が正確で不滅である。

定規で測って、正確な三角形が世の中にあると言われれば、それは鉛筆で書けば消されてしまうかもしれない。三角形で作られた正確な建物があったとしよう。だが、その建物も、いつかは老朽化し滅びてしまうかもしれない。よって、理想の三角形というのは誰にも邪魔されることない、正確な三角形であって、永遠不滅であるに違いないだ。

観念の世界が本質であり、実在で普遍的である。現実の方が空虚なその写しにすぎないのだ。

実体のない目に見えない観念の世界の方が目に見える現実よりもいっそう真実だという。

それは、目に見えない世界(イデアの世界)の方が滅びる現実よりも、恒久で普遍的だというようにプラトンは説いている。

今回、哲学者について調べることによって…

誰が正しいか、正しくないのかという考えではなく、何世紀も前のプラトンやマルクスがそのような考えに至っていること自体がとにかく素晴らしい。どのような考えを持っていたのかということを知ったこの時間が私たちにとっても良い時間としてあったといえよう。

哲学を調べているうちに自分自身に合った哲学者に出会うはずである。その考えに賛同したときに、その人がどのような考えをもち、今後どのように生きていくのかをしることが一つ哲学討論を行う意味にもつながるのだ。

■スタッフ個人感想

■スタッフ個人感想

各自が考えを持ち寄ってきちんと準備してくること、発言がきちんと出来る事、

内容がまとまっていること、簡単なようで円滑に討論や学習をするめることは難しいことです。

ましてや取り扱う問題や映画も深い内容のものたちです。

各自の準備があるからこそ、そして担当し先行する人たちの準備があるから成り立つものだとおもいます。

市川店の学習の取り組みの蓄積の表れが今回評価されました!!

プラトンが説いたイデア論という言葉はプラトンの思想の中核となる言葉で、不完全な現実の世界に対して、完全で真実である世界をイデアといい、プラトンによればそれは実存するのだ、という。彼はそれを説明するのに、有名な「洞窟の比喩」を使って表現している。

仮に牢獄である洞窟に閉じこめられていて、外の世界を知らない人は、外界から差し込む光による影だけが現実のものとして映る。それと同じように、実際の人が見ている現実は、イデア界の影にすぎないのだ、という。

また、三角のイデアについてもこのように述べている。

現実の三角形はどれも正確には歪んでいたり、曲がっていたり理想的な三角形ではない。理想の三角形とは永遠不滅で、現実の角形ははかなく消えてしまう。

例えば、頭の中で「三角形を想像してみてください。」と言われたときに、正確な三角形が形成されると思う。わざわざゆがみがある三角形を想像しないと思うのだ。

しかし、現実の世界で三角形を書いてみてくださいや、作ってみてくださいとなると、話が違う。実物にはゆがみや曲がった三角形が形成されることがあり、その状態が永遠には続かない。いわゆる、理想の三角形の方が正確で不滅である。

定規で測って、正確な三角形が世の中にあると言われれば、それは鉛筆で書けば消されてしまうかもしれない。三角形で作られた正確な建物があったとしよう。だが、その建物も、いつかは老朽化し滅びてしまうかもしれない。よって、理想の三角形というのは誰にも邪魔されることない、正確な三角形であって、永遠不滅であるに違いないだ。

観念の世界が本質であり、実在で普遍的である。現実の方が空虚なその写しにすぎないのだ。

実体のない目に見えない観念の世界の方が目に見える現実よりもいっそう真実だという。

それは、目に見えない世界(イデアの世界)の方が滅びる現実よりも、恒久で普遍的だというようにプラトンは説いている。

今回、哲学者について調べることによって…

誰が正しいか、正しくないのかという考えではなく、何世紀も前のプラトンやマルクスがそのような考えに至っていること自体がとにかく素晴らしい。どのような考えを持っていたのかということを知ったこの時間が私たちにとっても良い時間としてあったといえよう。

哲学を調べているうちに自分自身に合った哲学者に出会うはずである。その考えに賛同したときに、その人がどのような考えをもち、今後どのように生きていくのかをしることが一つ哲学討論を行う意味にもつながるのだ。

■スタッフ個人感想

唯物論は、現代の支配的な世界観で、今ふつうだと捉えられている考え方です。実在は物質のみ。そこに備わる性質が相互に機械的に作用して、世界や生命などが形作られる。思考や感情も同様の働きで生じているとします。マルクスはここに歴史的な進歩観が入っているのでちょっと違うようですが、同じようなものではあります。

観念論は、その正反対で、精神の働きがすべてを捉えているのであって、実在かどうかの証明は不可能。すべては観念であるとします。他人がいるかどうかとか、世界が存在するのかどうかは、結局は自分の精神が捉えているものだから、「客観的」であることは理論的に不可能、というものです。精神の働きがなければ世界の認識も不可能だからです。

これらはぜんぜん相容れませんが、どちらが正しいとも言えません。前者から見ると後者は「無意味」、後者から見ると前者は「あまりにも素朴」です。

映画のマトリックスは、これらが各箇所で取り上げられているので、矛盾だらけです。

唯物弁証法とは唯物論と弁証法が組み合わさった理論であり、弁証法的唯物論とも言われます。

まず唯物論とはなにか。この世界が誕生する際に、物質が先に生まれたのかそれとも観念が先に生まれたのかという議論があります。前者の主張、すなわちまず物質が誕生しその次に観念が生まれたというのが唯物論であり、後者の主張、すなわちまず観念が誕生しその次に物質が生まれたというのが観念論です。

観念論の観念が先にあるというのは、つまりは神が存在していて神の観念の中で物が作られたということを意味しており、実は観念論者は宗教的世界観を基に主張しています。唯物論の物質が先にあるというのは、つまりは物から生命が誕生しそれが人間となって観念を持つに至ったということを意味しているのです。

次に弁証法とは何か。これは矛盾が総合されて質的により高次なものへと発展していくという理論であり、この理論と先の唯物論を組み合わせたものが唯物弁証法になります。ではこれは組み合わさることによりどのような世界観を示すのでしょうか?

唯物弁証法はまず物が先に存在し、そこから矛盾が総合されて質的に高次なものへと発展し観念が生まれていくとしています。物質には運動し環境を反映する性質を持っており、一定の条件を充たすと新しい高次の運動・反映形態を獲得していきます。まず空間で位置を変えるという力学的運動形態をとっている物質が重力によって異なる動きをする力学的反映形態をとり、衝突・摩擦などにより熱・音・光・電気などの物理学的運動形態が生まれ、温度が高低したり光が屈折・反射するような物理学的反映形態をとります。詳細は省きますがここからさらに化学的運動・反映形態、生物学的運動・反映形態をとり、そして社会的運動・反映形態を獲得し、人は動物とは異なり観念を持つに至るのです。

因みにこの弁証法的唯物論を生み出したのはマルクスという人で、ヘーゲルの弁証法的観念論から弁証法を、フォイエルバッハから唯物論を採用し、こうして出来た弁証法的唯物論に基づいて様々な研究・主張をしたのです。

観念論は、その正反対で、精神の働きがすべてを捉えているのであって、実在かどうかの証明は不可能。すべては観念であるとします。他人がいるかどうかとか、世界が存在するのかどうかは、結局は自分の精神が捉えているものだから、「客観的」であることは理論的に不可能、というものです。精神の働きがなければ世界の認識も不可能だからです。

これらはぜんぜん相容れませんが、どちらが正しいとも言えません。前者から見ると後者は「無意味」、後者から見ると前者は「あまりにも素朴」です。

映画のマトリックスは、これらが各箇所で取り上げられているので、矛盾だらけです。

唯物弁証法とは唯物論と弁証法が組み合わさった理論であり、弁証法的唯物論とも言われます。

まず唯物論とはなにか。この世界が誕生する際に、物質が先に生まれたのかそれとも観念が先に生まれたのかという議論があります。前者の主張、すなわちまず物質が誕生しその次に観念が生まれたというのが唯物論であり、後者の主張、すなわちまず観念が誕生しその次に物質が生まれたというのが観念論です。

観念論の観念が先にあるというのは、つまりは神が存在していて神の観念の中で物が作られたということを意味しており、実は観念論者は宗教的世界観を基に主張しています。唯物論の物質が先にあるというのは、つまりは物から生命が誕生しそれが人間となって観念を持つに至ったということを意味しているのです。

次に弁証法とは何か。これは矛盾が総合されて質的により高次なものへと発展していくという理論であり、この理論と先の唯物論を組み合わせたものが唯物弁証法になります。ではこれは組み合わさることによりどのような世界観を示すのでしょうか?

唯物弁証法はまず物が先に存在し、そこから矛盾が総合されて質的に高次なものへと発展し観念が生まれていくとしています。物質には運動し環境を反映する性質を持っており、一定の条件を充たすと新しい高次の運動・反映形態を獲得していきます。まず空間で位置を変えるという力学的運動形態をとっている物質が重力によって異なる動きをする力学的反映形態をとり、衝突・摩擦などにより熱・音・光・電気などの物理学的運動形態が生まれ、温度が高低したり光が屈折・反射するような物理学的反映形態をとります。詳細は省きますがここからさらに化学的運動・反映形態、生物学的運動・反映形態をとり、そして社会的運動・反映形態を獲得し、人は動物とは異なり観念を持つに至るのです。

因みにこの弁証法的唯物論を生み出したのはマルクスという人で、ヘーゲルの弁証法的観念論から弁証法を、フォイエルバッハから唯物論を採用し、こうして出来た弁証法的唯物論に基づいて様々な研究・主張をしたのです。

今回、哲学者について調べる中で自分が信仰している、思想に近い部分をいくつか感じる点があった。私が、調べた哲学者は、プラトンであったのだが、理想の世界を信じてその世界で生きている考えに、自分が信じている宗教と近しいところを感じた。

観念の中で生きている世界に、永遠不変な善や美を感じ、その世界を志向することこそ、人間が真に行うべきことを主張していた。私が信仰している宗教も、理想の世界を説いた教えがあるため、プラトンが説いた思想をすんなり受け入れている自分がいたし、むしろプラトンの思想に関心をも抱いていた。

今回、討論主題として、哲学者について調べる機会をきっかけに、哲学者について調べることができたが、普段生活していく上でなかなか、哲学者についてこちらが調べることはそうない。しかし、今回、プラトンについて調べる中で感じたのは、いつの時代も人間が考えだすことはすごいなと感心した。

その思想を基に、今もなおさまざまな宗教が存在しているように、プラトンが説いた思想というのは、その時代で終わっているのではなく、今もなおこの時代に存在している思想の一つであると言える。

哲学者を調べながら感じたことは、プラトン以外にも様々な哲学者が説いた思想があり、全て調べることができなかったが、自分の信仰している思想に近い観念を説いた哲学者が他にもたくさんいるのではないかと思った。その中でももちろん対立する考えが出てくるのは当然あると思うが、様々な哲学者が説いた思想をもっと調べてみたいと感じた。

観念の中で生きている世界に、永遠不変な善や美を感じ、その世界を志向することこそ、人間が真に行うべきことを主張していた。私が信仰している宗教も、理想の世界を説いた教えがあるため、プラトンが説いた思想をすんなり受け入れている自分がいたし、むしろプラトンの思想に関心をも抱いていた。

今回、討論主題として、哲学者について調べる機会をきっかけに、哲学者について調べることができたが、普段生活していく上でなかなか、哲学者についてこちらが調べることはそうない。しかし、今回、プラトンについて調べる中で感じたのは、いつの時代も人間が考えだすことはすごいなと感心した。

その思想を基に、今もなおさまざまな宗教が存在しているように、プラトンが説いた思想というのは、その時代で終わっているのではなく、今もなおこの時代に存在している思想の一つであると言える。

哲学者を調べながら感じたことは、プラトン以外にも様々な哲学者が説いた思想があり、全て調べることができなかったが、自分の信仰している思想に近い観念を説いた哲学者が他にもたくさんいるのではないかと思った。その中でももちろん対立する考えが出てくるのは当然あると思うが、様々な哲学者が説いた思想をもっと調べてみたいと感じた。

今回初めて哲学者について調べ話す機会があった。

哲学というと小難しいイメージと偏屈な考え、そして重くつまらないというイメージが強くあった。

今回私は観念論【プラトン】について調べ説明とともに討論をしていくことになった。

プラトンとは簡単に説明をすると、肉体は魂の牢獄であり魂はすべての知識を持っているがその全てが肉体という牢獄に入ることで忘れてしまっている。

人間が勉強をすることで知識が増えると思っているのは錯覚で実際は忘れている内容を思い出し喜んでいるだけだと。

イデア論の概念とは日常にある「正義」や「美」は二次的なものにすぎず、それらの概念の実体は、天上界(イデア界)にあるということになる。

この真実在のことを、イデアと呼ぶ

実際に存在している三角形はぱっと見完璧なものに見えても原子レベルで見ていくと完璧ではなく歪みが生まれる。

だが頭の中で想像した三角形はどんなに拡大しようとも完璧なものである。

現実世界において、まったくの矛盾がなく、完全に○○である、ということはありえない。

これがイデア論であることは説明してきた。

また、『建造物や人造物』『愛や誠意や尊敬などの概念』などそれぞれにイデアが存在することになる。

こうした諸々のイデアの中心には、『善』のイデアがあるという。

イデアを突き詰めていくと、『核となる存在=イデア自体を構成する力』が想定される。その、第一存在を『善』として、イデアを存在せしめる根本としたのだ。

この他にも洞窟の比喩などもあり調べていくと様々な情報が見つかりなかなか楽しんでいる自分がいた。

まだまだ小難しいという印象からは決して脱してはいないが今後も哲学を教育で行なっていくということなのできちんと話せるレベルまでは知識をつけておきたい。

この知識もプラトンによるとただ知っている内容を思い出しているだけに過ぎないが。

その考えによると世の中バカはいないことになる。

勉強嫌いはどうしたものかと考えさせられる時間でもあったのは過言ではない。

哲学というと小難しいイメージと偏屈な考え、そして重くつまらないというイメージが強くあった。

今回私は観念論【プラトン】について調べ説明とともに討論をしていくことになった。

プラトンとは簡単に説明をすると、肉体は魂の牢獄であり魂はすべての知識を持っているがその全てが肉体という牢獄に入ることで忘れてしまっている。

人間が勉強をすることで知識が増えると思っているのは錯覚で実際は忘れている内容を思い出し喜んでいるだけだと。

イデア論の概念とは日常にある「正義」や「美」は二次的なものにすぎず、それらの概念の実体は、天上界(イデア界)にあるということになる。

この真実在のことを、イデアと呼ぶ

実際に存在している三角形はぱっと見完璧なものに見えても原子レベルで見ていくと完璧ではなく歪みが生まれる。

だが頭の中で想像した三角形はどんなに拡大しようとも完璧なものである。

現実世界において、まったくの矛盾がなく、完全に○○である、ということはありえない。

これがイデア論であることは説明してきた。

また、『建造物や人造物』『愛や誠意や尊敬などの概念』などそれぞれにイデアが存在することになる。

こうした諸々のイデアの中心には、『善』のイデアがあるという。

イデアを突き詰めていくと、『核となる存在=イデア自体を構成する力』が想定される。その、第一存在を『善』として、イデアを存在せしめる根本としたのだ。

この他にも洞窟の比喩などもあり調べていくと様々な情報が見つかりなかなか楽しんでいる自分がいた。

まだまだ小難しいという印象からは決して脱してはいないが今後も哲学を教育で行なっていくということなのできちんと話せるレベルまでは知識をつけておきたい。

この知識もプラトンによるとただ知っている内容を思い出しているだけに過ぎないが。

その考えによると世の中バカはいないことになる。

勉強嫌いはどうしたものかと考えさせられる時間でもあったのは過言ではない。

チームに分かれて経験論(今回は唯物論)と観念論の学者を調べ、発表をし、討論をしました。私は藤肥さんとチームを組み、唯物論で有名なカール・マルクスについて調べました。私は正直、哲学者はまったく詳しくなく、経験論や観念論という言葉さえも知りませんでした。そんな中、調べ始めた経験論。経験論とは、「全ての物事は経験あってこそ存在している」という思想です。例えば人間。赤ちゃんは生まれたときは白紙の状態で、その後の人生にて経験したことが、その白紙に色付けされていき、成長していくという考えです。一方の観念論は、赤ちゃんの脳内には元々人生において必要なことはインプットされており、成長していく中でその記憶を「思い出す」という考えです。では、どちらが正しいのか、考えてみます。私はそれぞれの視点で考えてみました。ですが、どちらが正解かは決められないのではないでしょうか。経験論は至って現実的です。そして、冷静なイメージがあります。目の前にあるもの、確かなもののみを信じるということ。非常に理解できます。観念論は、空想のイメージです。人が想像できることは創造できると言わんばかりの考えです。ですがこの観念論を完全に否定が出来ない理由は、誰も彼らの唱える内容が”ありえない”ということを”確認できていない”ということです。否定する権利もないのです。なので、経験論も観念論も、どちらが正しいとか、どちらが間違っている、ということはないのです。どちらを信じるか、ということかもしれません。そして、どちらも存在するからこそ、この世界は成り立っているように感じます。

今回調べたマルクス。彼の思想は、「唯物論」といいます。唯物史観というものです。経験論と名前は異なりますが、似たようなものです。マルクスは元々観念論でしたが、「ヘーゲルの弁証法的観念論」「唯物論的疎外論」というものを批判したことがきっかけで、唯物論への思考が生み出されました。

一体どのようなところを批判したのでしょうか。

それは、労働への考え方に対してです。ヘーゲルは、“労働が人をあらわしている”と言います。労働は、自己の存在を肯定してくれるもの、ということも言っています。労働に対して、”人間は働いていれば安定しますよ”などという、抽象的や精神的な見方をします。

一方のマルクスは、”労働は自己の存在を肯定してくれるもの”については肯定しますが、それ以外の、労働に対して否定的な部分を見ていないというところを批判しました。物質的・現実的な基盤が欠けていると言うのです。労働とは、経済が大事であり、経済があってこそ「宗教」「道徳」「政治」「法律」が行える。そうして形成されたのがマルクスの唯物論(唯物史観)です。

物事の根本的、現実的なところを見る視点。彼の冷静さを感じ、且つ、この考えはあらゆる物事において非常に大切なことなのではないかと感じました。

今回調べたマルクス。彼の思想は、「唯物論」といいます。唯物史観というものです。経験論と名前は異なりますが、似たようなものです。マルクスは元々観念論でしたが、「ヘーゲルの弁証法的観念論」「唯物論的疎外論」というものを批判したことがきっかけで、唯物論への思考が生み出されました。

一体どのようなところを批判したのでしょうか。

それは、労働への考え方に対してです。ヘーゲルは、“労働が人をあらわしている”と言います。労働は、自己の存在を肯定してくれるもの、ということも言っています。労働に対して、”人間は働いていれば安定しますよ”などという、抽象的や精神的な見方をします。

一方のマルクスは、”労働は自己の存在を肯定してくれるもの”については肯定しますが、それ以外の、労働に対して否定的な部分を見ていないというところを批判しました。物質的・現実的な基盤が欠けていると言うのです。労働とは、経済が大事であり、経済があってこそ「宗教」「道徳」「政治」「法律」が行える。そうして形成されたのがマルクスの唯物論(唯物史観)です。

物事の根本的、現実的なところを見る視点。彼の冷静さを感じ、且つ、この考えはあらゆる物事において非常に大切なことなのではないかと感じました。

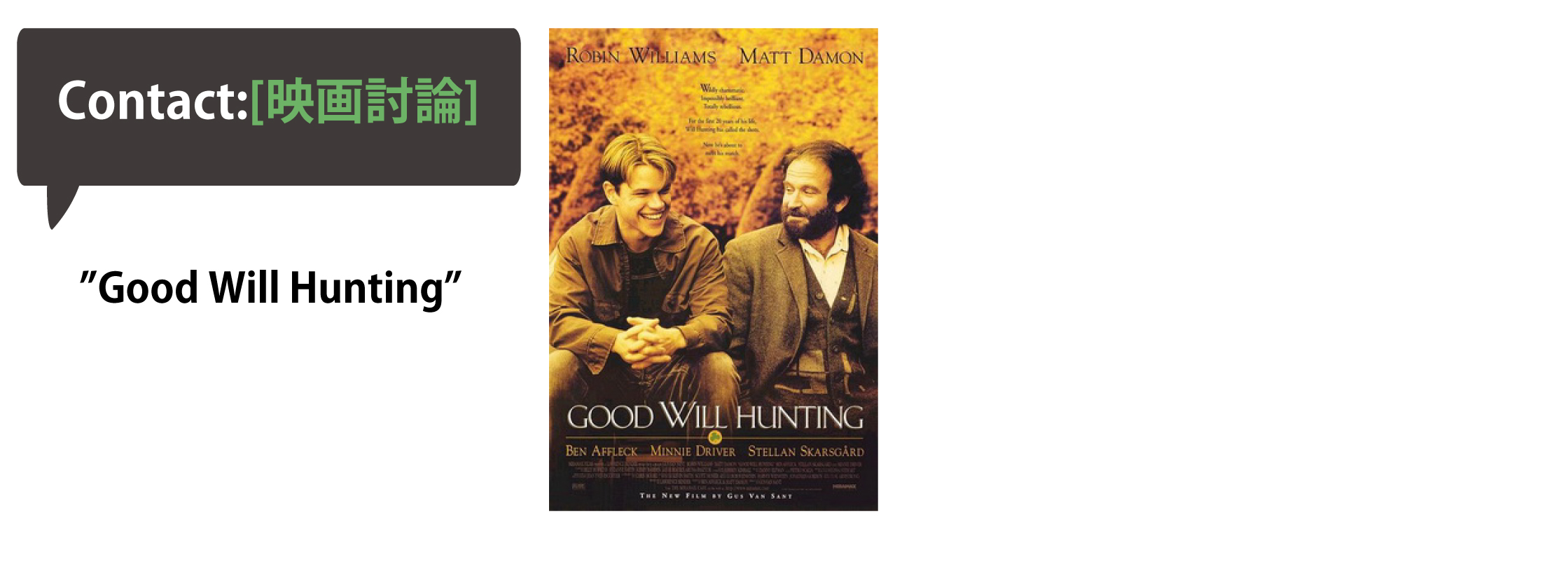

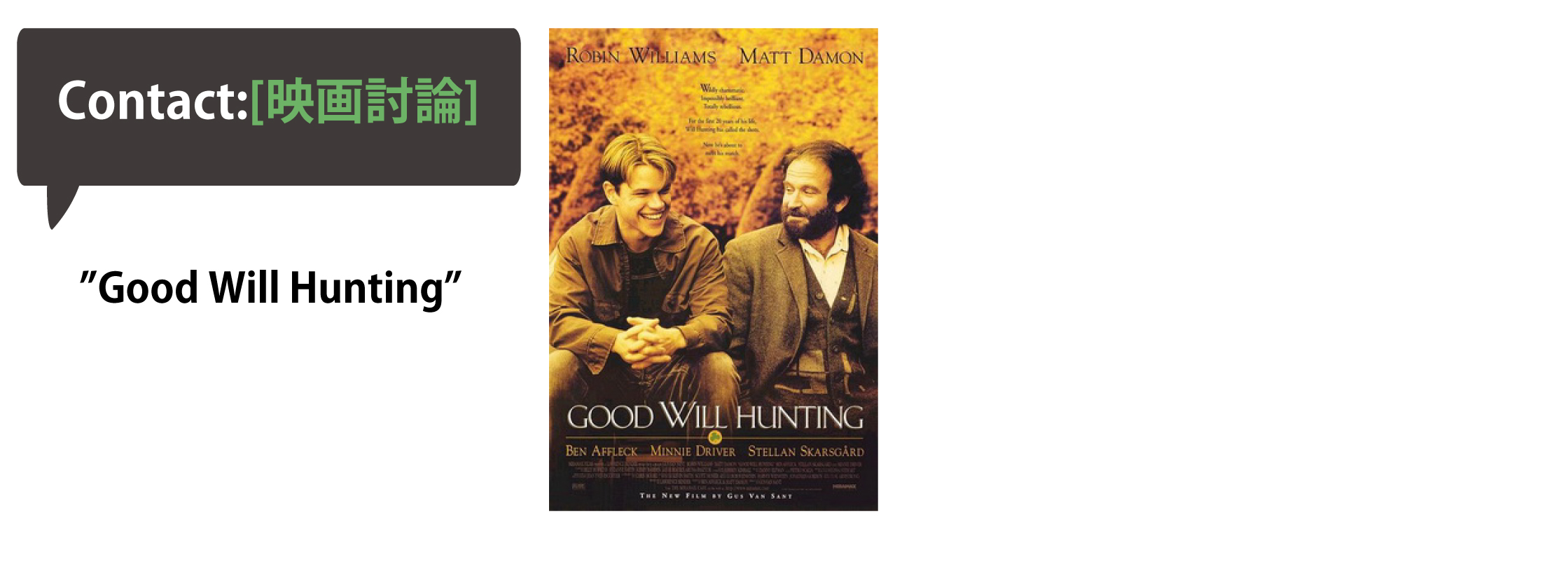

■作品紹介

素行不良から度々警察に補導されていたウィルだが彼は天才的頭脳の持ち主だった。ひょんな事から彼の才能を見出した数学教授ランボーは、彼を更生させようと心理学者ショーンにカウンセリングを依頼する。しかしそのショーンもまた、妻を亡くし失意の日々を過ごしていた。心の闇が消せないまま過ごしている二人が少しずつ前進していく話である。俳優として当時まだ無名であったマット・デイモンがハーバード大学在学中の1992年シナリオ製作の授業のために執筆した40ページの戯曲を親友であるベン・アフレックに見せたことから映画化に向けた脚本を共同で執筆した。ベン・アフレックはその頃ハリウッドデビューを果たしており、ウィル役はマット・デイモンでないといけないと監督に懇願しこのキャスティングが実現した。■映画のキーワード

自分で経験することに意味がある。

精神分析医のショーンが主人公のウィルにこう語るシーンがある。

「もし僕が芸術について君にたずねたら、君はおそらく今までに書かれた本の中の細かい情報まで僕に示すだろう。例えばミケランジェロ。君は彼についてたくさんのことを知っている。生涯の作品、政治的な野心、彼と法王の関係、性的な嗜好。でもきっと君は、システィナ礼拝堂がどんな香りがするのかわからない。君は実際にそこに立って、美しい天井を見上げたことがあるか?」

これはつまり、本で得た知識や誰かから聞いた話がいくらあっても、自分自身が動いて経験しなければ、何も語れないし、教えることも出来ないということだ。確かに本を読んだりして学ぶことはとても大切でだが、よく「知っていることと出来ることは違う」って言われる通り、アクションを起こしてみて少しでも結果を残してみることが重要だということだ。

一面だけ見て評価することはよくない。

先程の場面で続いて、こう語るシーンがある。

「ウィル、君は天才だ。誰もそれを否定しはしない。おそらく誰も君の能力の大きさを理解できないだろう。でも君は、僕が描いた絵を見ただけで僕のすべてがわかると生意気にも言った。そして僕の人生をずたずたに引き裂いた。君は孤児なのだろ?君の人生がいかにつらいものだったか、君がどんな気持ちでいるか、君がどんな人間なのか、それらを僕が知っている、なぜなら僕が『オリバー・ツイスト』を読んだことがあるから、なんて君は考えるかい?それで君の人生をうまく理解したことになるのか?」

これは人を評価したり判断したりする時、やはりこの言葉にもある通り、人の全てを簡単に評価してはいけないことだということだ。確かに評価を下さなければいけない場面は実際にはある。自分が評価される時も日常生活で大いにあると思うが、人は常に変化するもので自分が評価する時もされる時も、相手の今までの行動全てを見ることなんて不可能であるから、自分含めその他の人のその後の可能性まで、簡単に決められないということだ。ある人の一部分だけをみて「この人はこういう人なのだ」と決めてしまうのは、その人の可能性もバッサリ切り捨ててしまうことになる。それはとてももったいないことであるということである。

変化

精神分析医のショーンが主人公のウィルにこう語るシーンがある。

「もし僕が芸術について君にたずねたら、君はおそらく今までに書かれた本の中の細かい情報まで僕に示すだろう。例えばミケランジェロ。君は彼についてたくさんのことを知っている。生涯の作品、政治的な野心、彼と法王の関係、性的な嗜好。でもきっと君は、システィナ礼拝堂がどんな香りがするのかわからない。君は実際にそこに立って、美しい天井を見上げたことがあるか?」

これはつまり、本で得た知識や誰かから聞いた話がいくらあっても、自分自身が動いて経験しなければ、何も語れないし、教えることも出来ないということだ。確かに本を読んだりして学ぶことはとても大切でだが、よく「知っていることと出来ることは違う」って言われる通り、アクションを起こしてみて少しでも結果を残してみることが重要だということだ。

一面だけ見て評価することはよくない。

先程の場面で続いて、こう語るシーンがある。

「ウィル、君は天才だ。誰もそれを否定しはしない。おそらく誰も君の能力の大きさを理解できないだろう。でも君は、僕が描いた絵を見ただけで僕のすべてがわかると生意気にも言った。そして僕の人生をずたずたに引き裂いた。君は孤児なのだろ?君の人生がいかにつらいものだったか、君がどんな気持ちでいるか、君がどんな人間なのか、それらを僕が知っている、なぜなら僕が『オリバー・ツイスト』を読んだことがあるから、なんて君は考えるかい?それで君の人生をうまく理解したことになるのか?」

これは人を評価したり判断したりする時、やはりこの言葉にもある通り、人の全てを簡単に評価してはいけないことだということだ。確かに評価を下さなければいけない場面は実際にはある。自分が評価される時も日常生活で大いにあると思うが、人は常に変化するもので自分が評価する時もされる時も、相手の今までの行動全てを見ることなんて不可能であるから、自分含めその他の人のその後の可能性まで、簡単に決められないということだ。ある人の一部分だけをみて「この人はこういう人なのだ」と決めてしまうのは、その人の可能性もバッサリ切り捨ててしまうことになる。それはとてももったいないことであるということである。

変化

ウィルは自分の小さな世界の中で生きている。それを表しているのが人を愛し抜くことを知らない、大人の話を聞けない、友達に批判的なことを言えないである。これらは自分の心のシャッターを開けたことがないこと意味しており、それらを一つでも変化させようとするものをとことん排除しようとする。

しかし精神分析医のショーンがウィルの心のシャッターをゆっくり開けていく。しかしこの映画では最初シャッターは閉ざされたままになってしまう。それはウィルがそれを拒絶したためである。だがショーンは自ら彼の元へは出向かない。ここに変化のプロセスがある。変化とは本人がその差し伸べられた手を取るか取らないかということであるとこのシーンは言っている。よってウィルの元へショーンは一度も出向くシーンはない。

またこのようなことを本編では言っている。「彼に変わる気がないのであればやっても無駄だ」しかしショーンはこのようなことを言っているが、差し伸べた手は引かずに待ち続けるのであった。

■討論主題:『変化~私たちを変化させるものは何か~

しかし精神分析医のショーンがウィルの心のシャッターをゆっくり開けていく。しかしこの映画では最初シャッターは閉ざされたままになってしまう。それはウィルがそれを拒絶したためである。だがショーンは自ら彼の元へは出向かない。ここに変化のプロセスがある。変化とは本人がその差し伸べられた手を取るか取らないかということであるとこのシーンは言っている。よってウィルの元へショーンは一度も出向くシーンはない。

またこのようなことを本編では言っている。「彼に変わる気がないのであればやっても無駄だ」しかしショーンはこのようなことを言っているが、差し伸べた手は引かずに待ち続けるのであった。

■討論主題:『変化~私たちを変化させるものは何か~

各自の映画を見ての感想をお互い確認した後この映画のキーワードについて話を進めていった。

まず出てきたワードは変化をする瞬間とはどんな時であろうという事であったが、これについては別の方向から攻めた方がいいのではという意見が出た。

『金 聖奉』・・提案

自分の人生で家族以外に何か影響を与えられた人がいたか話してみよう。

自分がこれまで生きてきた中で一番影響を与えられた人が誰であったかを思い出し、なぜその影響を受けたかなどを考えることによって変化の分析をしようという事になった。

『金 聖奉』・・高校の先生に影響を与えられた。そのころ反抗期であったが、その先生が愛のムチを打ってくれたためそれで変わっていった。その先生は様々なことのアドバイスをしてくれたりした。

『吉田香代子』・・最初に働いた職場の先輩が仕事の考え方を変えてくれた。例えば相手に対してしてあげるという考え方ではなくて、相手がいるからその仕事があるという考え方で「させていただいている」という考え方に触れることが出来た。

『本橋由理』・・以前の職場の上司で働き方が自分の理想に近かった。またその人が後輩にしていることを自分もしたいと思える人がいた。

『村山詩織』・・高校の事務員の人で自分が高校卒業後の進路に悩んだときに工場に就職する以外で写真の仕事を探してみたらとアドバイスをもらった人で、その人の影響で今の自分がいる。

『リ ウンヨン』・・村山のその事務員の人はちょっと特殊に感じた。先生でもないのになぜそのような関係性になったのか?

『村山詩織』・・自分が生徒会をしていたため、事務室に行く機会が多かったためだと思う。

このようにいつどの様なときに自分に変化するためのきっかけを与えてくれる人がいるのかは確かにわからないが、人が生きていくうえで人と共に生活をするのであればいつでもそのきっかけは存在するのではないのだろうか。

『リ ウンヨン』・・自分の考えが正しいと認められた時何かの共通点があると思う。しかし正しいという基準が人それぞれであるし、それを近づけようとするのが人であると思う。

私自身の正しい基準は自分であると思っていたことがあるが、日本に来てからその基準が確立された。各自があげてくれた人たちは自分の基準を作ってくれた人たちと思うが、自分達の正しいと思う基準はあるか討論してみては?

『金 聖奉』・・もっとかみ砕いてみると何かを判断するときの基準の話をしてみては?

それぞれが持つ判断基準がどこまで共通しているのかを知るためにこの話が出た。この討論では自分が物事に対して

良い悪いと思う判断をどう下しているかを討論したが、自分の立場で考えるのか又は相手の立場で考えるのかで変わってきてしまうという結論に至った。そしてウンヨンリーダーが言う通り天動説と地動説の例のように判断基準は時間とともに変わっていく。

『金 聖奉』・・今回の映画で出てくる「君は悪くない」というセリフがあるが、その意味が持つものを考えてみようと思ったのだが、ちょっと変えて自分が変わった経験を話してみよう。

名指しで藤肥が指名された。本人は「気が付いたら変化していた。」と述べたがそれをよく考えてみると、周りにいた人たちが手を差し伸べていて、それを掴むかつかまないかで変わってくる。

『リ ウンヨン』・・昔の藤肥から見てみたら少し人間らしくなってきたと感じている。

討論の結果は変化とは自分一人ですることが出来るかもしれないが、それに気が付くことは自身では難しい。また変わってもらいたいと思う人と変わりたいと言う本人の意思が合致もしくは理解しあうことによりお互いの変化を確認しあえる。また判断基準もその変化によって変わるものであり、それらをすり合わせていく努力を怠らないことが大切であるとなった。

まず出てきたワードは変化をする瞬間とはどんな時であろうという事であったが、これについては別の方向から攻めた方がいいのではという意見が出た。

『金 聖奉』・・提案

自分の人生で家族以外に何か影響を与えられた人がいたか話してみよう。

自分がこれまで生きてきた中で一番影響を与えられた人が誰であったかを思い出し、なぜその影響を受けたかなどを考えることによって変化の分析をしようという事になった。

『金 聖奉』・・高校の先生に影響を与えられた。そのころ反抗期であったが、その先生が愛のムチを打ってくれたためそれで変わっていった。その先生は様々なことのアドバイスをしてくれたりした。

『吉田香代子』・・最初に働いた職場の先輩が仕事の考え方を変えてくれた。例えば相手に対してしてあげるという考え方ではなくて、相手がいるからその仕事があるという考え方で「させていただいている」という考え方に触れることが出来た。

『本橋由理』・・以前の職場の上司で働き方が自分の理想に近かった。またその人が後輩にしていることを自分もしたいと思える人がいた。

『村山詩織』・・高校の事務員の人で自分が高校卒業後の進路に悩んだときに工場に就職する以外で写真の仕事を探してみたらとアドバイスをもらった人で、その人の影響で今の自分がいる。

『リ ウンヨン』・・村山のその事務員の人はちょっと特殊に感じた。先生でもないのになぜそのような関係性になったのか?

『村山詩織』・・自分が生徒会をしていたため、事務室に行く機会が多かったためだと思う。

このようにいつどの様なときに自分に変化するためのきっかけを与えてくれる人がいるのかは確かにわからないが、人が生きていくうえで人と共に生活をするのであればいつでもそのきっかけは存在するのではないのだろうか。

『リ ウンヨン』・・自分の考えが正しいと認められた時何かの共通点があると思う。しかし正しいという基準が人それぞれであるし、それを近づけようとするのが人であると思う。

私自身の正しい基準は自分であると思っていたことがあるが、日本に来てからその基準が確立された。各自があげてくれた人たちは自分の基準を作ってくれた人たちと思うが、自分達の正しいと思う基準はあるか討論してみては?

『金 聖奉』・・もっとかみ砕いてみると何かを判断するときの基準の話をしてみては?

それぞれが持つ判断基準がどこまで共通しているのかを知るためにこの話が出た。この討論では自分が物事に対して

良い悪いと思う判断をどう下しているかを討論したが、自分の立場で考えるのか又は相手の立場で考えるのかで変わってきてしまうという結論に至った。そしてウンヨンリーダーが言う通り天動説と地動説の例のように判断基準は時間とともに変わっていく。

『金 聖奉』・・今回の映画で出てくる「君は悪くない」というセリフがあるが、その意味が持つものを考えてみようと思ったのだが、ちょっと変えて自分が変わった経験を話してみよう。

名指しで藤肥が指名された。本人は「気が付いたら変化していた。」と述べたがそれをよく考えてみると、周りにいた人たちが手を差し伸べていて、それを掴むかつかまないかで変わってくる。

『リ ウンヨン』・・昔の藤肥から見てみたら少し人間らしくなってきたと感じている。

討論の結果は変化とは自分一人ですることが出来るかもしれないが、それに気が付くことは自身では難しい。また変わってもらいたいと思う人と変わりたいと言う本人の意思が合致もしくは理解しあうことによりお互いの変化を確認しあえる。また判断基準もその変化によって変わるものであり、それらをすり合わせていく努力を怠らないことが大切であるとなった。

■スタッフ個人感想

世の中を生きていくと変化を求め、自分の環境と条件を変えながら変化しようする。

しかし、みんな知っているように、変更をすることがそんなに簡単ではない。少なくとも私たちが『変わった』または『変化』という単語を使うときは、図形の三角形が円になったときのように、元の形が他の形に変わったときになのるからだ。

マルクスが言った正・反・合を通じた変化の原理のように人々が変化の原理を知って実行することができれば、より簡単に自分を変化させることができると思うが。しかし、それも簡単ではないと思う。映画を見ながら、自分と主人公ウィルをくらべながら、今までの生きてきた瞬間を思い出してみた。

時には反発した自分

個人的で、利己的であり、打算的であった自分

そして、厚い殻に囲まれ、自身を保護し、守るとする自分

過去を回想して見て、果たして何が私を変化させようとしたのかについて考えてみる。

そしてまるで鏡の前に立っている自分が直面するように、自分に質問を投げかける。

『あなたを変化させるのは何?』

でも、返事はない。

しかし、知っている。

自分の殻を破るためには結局自分が変わらなければならない。

自分が動かなければならないということを···

そして、私を変化させるのは外部的な要素ではなく、私の中にある自分自身であることだ。

皆さん、いかがだったでしょうか?しかし、みんな知っているように、変更をすることがそんなに簡単ではない。少なくとも私たちが『変わった』または『変化』という単語を使うときは、図形の三角形が円になったときのように、元の形が他の形に変わったときになのるからだ。

マルクスが言った正・反・合を通じた変化の原理のように人々が変化の原理を知って実行することができれば、より簡単に自分を変化させることができると思うが。しかし、それも簡単ではないと思う。映画を見ながら、自分と主人公ウィルをくらべながら、今までの生きてきた瞬間を思い出してみた。

時には反発した自分

個人的で、利己的であり、打算的であった自分

そして、厚い殻に囲まれ、自身を保護し、守るとする自分

過去を回想して見て、果たして何が私を変化させようとしたのかについて考えてみる。

そしてまるで鏡の前に立っている自分が直面するように、自分に質問を投げかける。

『あなたを変化させるのは何?』

でも、返事はない。

しかし、知っている。

自分の殻を破るためには結局自分が変わらなければならない。

自分が動かなければならないということを···

そして、私を変化させるのは外部的な要素ではなく、私の中にある自分自身であることだ。

この映画で自分がいつも思う事は人を評価したり判断したりする時ですが、人の全てを簡単に評価してはいけないことだと思います。確かに評価を下さなければいけない場面は実際にはあると思いますし、自分が評価される時も日常生活で大いにあると思います。ですが、人は常に変化するものですし、自分が評価する時もされる時も、相手の今までの行動全てを見ることなんて不可能なのですから、自分含めその他の人のその後の可能性まで、簡単に決められないと思ってしまうのです。ある人の一部分だけをみて「この人はこういう人だ」と決めてしまうのは、その人の可能性もバッサリ切り捨ててしまうことなので、余りにももったいない気がします。後は、常に変化に気を配っていくのが大切じゃないかと思います。自分自身なら直近一週間とか一ヶ月間を振り返ったり、自分以外の家族や友達や従業員とか気になる人がいたなら最近の動向とかを聞いてみたり。もし仮に、その人が今まさに変化しようとしているなら、その兆しとかを見逃さないでいるべきだと思いました。くれぐれもその変化の芽を潰すことだけはやめなければいけないと感じました。

変化という言葉は私たちの日常の中でよく使われたりしますが、そのものの状態や感覚が変わることをさします。また先に言った部分が自分自身に対するものであれば、外部の場合もあります。例えば環境の変化などがそこにはあげられると思います。

ではこの映画では才能とはきっかけに過ぎず、その才能を伸ばしてくれるのは、人との出会い、そして運です。運というのは、自分で生み出すことは難しく、たいがい他から運んでくれます。だから”運と可能性”なのです。

その可能性を消しているのは、ウィル自身。自分の小さな世界に閉じこもったままだからです。

この小さな世界は、ウィルだけが持っているわけではありません。

ウィルをセラピーするショーン自身も妻が死んでしまった小さな世界から抜けだせません。ランボー教授は、過去の栄光と権威に縛られ、他人の才能に嫉妬する小さな世界から抜け出ません。ウィルを愛するスカイラーも、チャッキーもみんな小さな世界の中にいる。

我々も同じです。みんな自分で作ってしまった小さな世界の中で、苦しみ、悩み、悶々としている。しかし、その小さな世界から踏み出せば、世界はどこまでも広がっている。旅立つきっかけと勇気さえ作れば、いつだってできる。これがこの作品の訴えかけてくるメッセージだと思います。変化という言葉は私たちの日常の中でよく使われたりしますが、そのものの状態や感覚が変わることをさします。また先に言った部分が自分自身に対するものであれば、外部の場合もあります。例えば環境の変化などがそこにはあげられると思います。

ではこの映画では才能とはきっかけに過ぎず、その才能を伸ばしてくれるのは、人との出会い、そして運です。運というのは、自分で生み出すことは難しく、たいがい他から運んでくれます。だから”運と可能性”なのです。

その可能性を消しているのは、ウィル自身。自分の小さな世界に閉じこもったままだからです。

この小さな世界は、ウィルだけが持っているわけではありません。

ウィルをセラピーするショーン自身も妻が死んでしまった小さな世界から抜けだせません。ランボー教授は、過去の栄光と権威に縛られ、他人の才能に嫉妬する小さな世界から抜け出ません。ウィルを愛するスカイラーも、チャッキーもみんな小さな世界の中にいる。

GOOD WILL HUNTINGを見て思ったことは、愛情というのは途切れることがないし、その愛情で人の心をも動かすことができるのだと感じた。結局は、愛だなと。

主人公であるウィルは親からの愛情を注がれなかったゆえに心を閉ざしてしまった。愛情を受けずに、虐待を受けてきたウィルは自身が生きていくために本能的に自分に起きている酷いことは自分に原因があると解釈しているように見えた。それは、最後の名シーンである、ショーンが繰り返す言葉である。

“お前は悪くない”

この言葉に私は涙が止まらなくなった。その原因をつくったのは、ウィル本人ではなく虐待を繰り返す人に問題があるということ。自分を責め続けている、ウィルの心にショーンはゆっくりと寄り添い続けていったのだ。

私自身、我慢はできる方だと思う。しかし、その溜まったものを発散するところがないと自分でもどうなるかはわからない。私とウィルを比べるものではないと思うが、私自身は親の愛を存分に受けて育ってきたと思う。しかし、私が保育園から中学3年までの間、母が仕事の関係でほぼ家にいなかった。それはもう寂しかったし、我慢もしてきた。すぐ会える距離ではなかったため、母の声が聞きたくても、聞けない時が何回もあった。今振り返っても、保育園から中学卒業までの期間はあまり思い出したくないし、なぜかわからないが色で例えると、黒いもので覆われている。そこで、我慢するということを覚えたのだろうか。今でも、私は何か争いごとがあると周りの皆にはいやな思いをさせないよう、自分だけがその負債を負えば楽だろうなと考えるし、実際にとことん我慢をする。そのような行動でいい思いはしたことはないのだが、なぜか繰り返し行ってしまう私の悪いクセなのだ。振り返ると、環境やその時の状況を子供なりに感じ取り、我慢をしていれば…という思いになっていたのだと思う。

このように、しみついてしまった考えというのは、そう簡単に変わらない。しかし、ここで私とウィルが大きく違うのは、親の愛情を受けているかいないかの問題であると思う。私は幸せなことに親からの愛情を注がれてきた。家庭環境はその子の性格、人生に大きく影響を受けると思う。私自身も性格が完ぺきではないし、改善しないといけないところがたくさんある。まずは、自分自身が自分の性格を認めてあげないといけないと思う。このような性格である自分が自分であるということ。ウィルも、自分自身を素直に受け入れることができていなかったのではないだろうか。そこで、そんなウィルの心を解いてくれたのがショーンとの出会いであった。人との出会いを通して受ける愛情で、心を動かされ変化させられることがあるかもしれない。実際、ウィルはショーンを通して愛情をうけ、その愛情によって固く閉ざされていた心の扉が開こうとしている瞬間が何度も見られたし、実際その扉は開かれることになった。ショーン自身もウィルと同じように心に闇を抱えていたが、2人の心の距離が“愛情”という名のもとに縮まっているのを感じたとき、愛情にはさまざまな表現があるが永遠につながり、けして無くなるものではないと感じた。

主人公であるウィルは親からの愛情を注がれなかったゆえに心を閉ざしてしまった。愛情を受けずに、虐待を受けてきたウィルは自身が生きていくために本能的に自分に起きている酷いことは自分に原因があると解釈しているように見えた。それは、最後の名シーンである、ショーンが繰り返す言葉である。

“お前は悪くない”

この言葉に私は涙が止まらなくなった。その原因をつくったのは、ウィル本人ではなく虐待を繰り返す人に問題があるということ。自分を責め続けている、ウィルの心にショーンはゆっくりと寄り添い続けていったのだ。

私自身、我慢はできる方だと思う。しかし、その溜まったものを発散するところがないと自分でもどうなるかはわからない。私とウィルを比べるものではないと思うが、私自身は親の愛を存分に受けて育ってきたと思う。しかし、私が保育園から中学3年までの間、母が仕事の関係でほぼ家にいなかった。それはもう寂しかったし、我慢もしてきた。すぐ会える距離ではなかったため、母の声が聞きたくても、聞けない時が何回もあった。今振り返っても、保育園から中学卒業までの期間はあまり思い出したくないし、なぜかわからないが色で例えると、黒いもので覆われている。そこで、我慢するということを覚えたのだろうか。今でも、私は何か争いごとがあると周りの皆にはいやな思いをさせないよう、自分だけがその負債を負えば楽だろうなと考えるし、実際にとことん我慢をする。そのような行動でいい思いはしたことはないのだが、なぜか繰り返し行ってしまう私の悪いクセなのだ。振り返ると、環境やその時の状況を子供なりに感じ取り、我慢をしていれば…という思いになっていたのだと思う。

このように、しみついてしまった考えというのは、そう簡単に変わらない。しかし、ここで私とウィルが大きく違うのは、親の愛情を受けているかいないかの問題であると思う。私は幸せなことに親からの愛情を注がれてきた。家庭環境はその子の性格、人生に大きく影響を受けると思う。私自身も性格が完ぺきではないし、改善しないといけないところがたくさんある。まずは、自分自身が自分の性格を認めてあげないといけないと思う。このような性格である自分が自分であるということ。ウィルも、自分自身を素直に受け入れることができていなかったのではないだろうか。そこで、そんなウィルの心を解いてくれたのがショーンとの出会いであった。人との出会いを通して受ける愛情で、心を動かされ変化させられることがあるかもしれない。実際、ウィルはショーンを通して愛情をうけ、その愛情によって固く閉ざされていた心の扉が開こうとしている瞬間が何度も見られたし、実際その扉は開かれることになった。ショーン自身もウィルと同じように心に闇を抱えていたが、2人の心の距離が“愛情”という名のもとに縮まっているのを感じたとき、愛情にはさまざまな表現があるが永遠につながり、けして無くなるものではないと感じた。

この映画はパッと簡単に見たら友情や愛情などが主になっているようにも思える。

しかし、よくよく見たら児童虐待、や登場人物個々に闇を抱えて、それに皆が黙って寄り添っていたところを、主人公ウィルがロビン・ウィリアムス演じるショーンと出会い、心を通わせながら自らの小さな世界から抜け出し自分の意志で切り抜いていく姿が描かれている。

劇中でショーンがウィルに対して虐待を受けていたことウィルの心の傷、全てに対して『君は悪くない』というセリフがあったがそこではつい涙が出そうになった。

当初は教授のランボーの紹介と友人に背中を押され就職する道を選ぶが、ショーンとのやりとりを経て恋人であるスカイラーの待つカルフォルニアへと旅立つ。

今回の討論で自分自身にとってショーンの様な恩師がいるかという話が合った。

恩師とはどのような存在か、その人に恩を感じているというのが恩師なのか、ふと、よく分からなくなり、みんなの話を聞いていてある一人の人が頭に浮かんだ。

高校時代の事務員だった。

高校卒業後に就職する道を選んだが、実際本当にやりたい事が何なのか分からずにいた、担任は就職率、進学率を上げる事だけを考えているように工場への求人などを渡してきたりと、なかなか決める事ができず悩んでいた時に仲の良かったその事務員へ相談をしていた。

彼女も高校卒業後に就職をし、たくさんの苦労をしてきたらしい。その時彼女に言われた一言が『お前がやりたい事がわからないならまずはずっと好きだった写真を続けたらいい、好きなことを信じたことを貫きなさい』そう言われた時に胸のつかえがなくなったような気がした。

あの時相談をせずに担任の先生に言われるがままやりたくもなく、興味もない工場への就職で妥協せずにいて良かったと今では思える。

彼女がいなかったら、今私は写真を続けていたかもわからず、もちろんライフスタジオに出会ってすらいなかったかもしれない。

そしてそんな彼女も結婚をし、2児のママさんだ。未だに交流を持ち栃木の家まで旅行ついでに顔を出している。

今では恩師というよりも姉のようだが、とても掛け替えのない存在である。

私自身誰かにとってそんな存在になれているのだろうか?彼女のような、ショーンのような存在に・・・。

きっとなりきれていないだろう。現状自分のことで精一杯になり他者を思いやる心の余裕はない。

だからと言ってこのままというのはあまりにも寂しいのでもっと周りに目を向け、気遣いを忘れないそんな人になりたいと思えた。

しかし、よくよく見たら児童虐待、や登場人物個々に闇を抱えて、それに皆が黙って寄り添っていたところを、主人公ウィルがロビン・ウィリアムス演じるショーンと出会い、心を通わせながら自らの小さな世界から抜け出し自分の意志で切り抜いていく姿が描かれている。

劇中でショーンがウィルに対して虐待を受けていたことウィルの心の傷、全てに対して『君は悪くない』というセリフがあったがそこではつい涙が出そうになった。

当初は教授のランボーの紹介と友人に背中を押され就職する道を選ぶが、ショーンとのやりとりを経て恋人であるスカイラーの待つカルフォルニアへと旅立つ。

今回の討論で自分自身にとってショーンの様な恩師がいるかという話が合った。

恩師とはどのような存在か、その人に恩を感じているというのが恩師なのか、ふと、よく分からなくなり、みんなの話を聞いていてある一人の人が頭に浮かんだ。

高校時代の事務員だった。

高校卒業後に就職する道を選んだが、実際本当にやりたい事が何なのか分からずにいた、担任は就職率、進学率を上げる事だけを考えているように工場への求人などを渡してきたりと、なかなか決める事ができず悩んでいた時に仲の良かったその事務員へ相談をしていた。

彼女も高校卒業後に就職をし、たくさんの苦労をしてきたらしい。その時彼女に言われた一言が『お前がやりたい事がわからないならまずはずっと好きだった写真を続けたらいい、好きなことを信じたことを貫きなさい』そう言われた時に胸のつかえがなくなったような気がした。

あの時相談をせずに担任の先生に言われるがままやりたくもなく、興味もない工場への就職で妥協せずにいて良かったと今では思える。

彼女がいなかったら、今私は写真を続けていたかもわからず、もちろんライフスタジオに出会ってすらいなかったかもしれない。

そしてそんな彼女も結婚をし、2児のママさんだ。未だに交流を持ち栃木の家まで旅行ついでに顔を出している。

今では恩師というよりも姉のようだが、とても掛け替えのない存在である。

私自身誰かにとってそんな存在になれているのだろうか?彼女のような、ショーンのような存在に・・・。

きっとなりきれていないだろう。現状自分のことで精一杯になり他者を思いやる心の余裕はない。

だからと言ってこのままというのはあまりにも寂しいのでもっと周りに目を向け、気遣いを忘れないそんな人になりたいと思えた。

私はこういう、ヒューマンドラマと言うのでしょうか、人と人との関係性が描かれた映画に弱いです。感動してしまう、という意味で。

天才的な才能を持ったウィル。しかし彼はその才能を持て余しています。心を閉ざし切って、才能の使い方を見失っているのです。才能だけではなく、人との関係性も遮断しています。

しかし、ショーンと出会い、ウィルの心は徐々に開かれていきます。

人と人との距離の縮め方は、相手によって変わってきます。手を差し伸べた瞬間に握り返してくれる人もいれば、手を差し伸べ続けなければならない人もいます。

そして、やっと勇気を出して握り返してくれたなら、グッと引き寄せて、抱きしめてあげないといけません。

果たして私には、手を差し伸べ続けた人がいたのか。そして、ショーンのような、私の人生を変えてくれた人はいたのか。ふと、思い返してみました。

私が手を差し伸べ続けた人。それは、前職のお客様。そのお客様は昔からよく遊びに来てくださる方でしたが、最近はそのお客様から笑顔が減ってきていました。異動によりキャストも変わり、時代によりシステムも変わり、「昔の方がよかった」そう思われているように見えて、仕方がありませんでした。

私はそれがとても悔しかったのです。今いるキャストのことが私は大好きだったので、もちろん昔のキャストも素晴らしい方達でしたが、今いるキャストたちのことも好きになってもらいたい。「システムは変わっても、私たちは変わらず全力であなたたちに向き合っていますよ」という気持ちを伝えたかった。

そんな思いで、そのお客様が遊びにいらっしゃるときには最大級の笑顔でお迎えし、常に気にかけていました。心のドアをノックし続けていました。それでもお客様は一切笑ってくれません。「今日もダメだったか…」そんな日が続きました。

しかしある日、同じように心のドアをノックしていると、「ガチャッ」と鍵が開いた瞬間がありました。お客様から笑顔が返ってきたのです。それからは、内側に溜めに溜め込んでいたのであろう長年の思い出話がたくさん出てきて、私を楽しませてくださいました。

「あぁ、やっぱり、話したかったんだな」そう思いました。「待っていたんだろうな」そう思いました。

私は、そのお客様の心のドアが開いた日を忘れることは出来ません。本当に嬉しくて、たまらなかったからです。

人は、自分に興味を持たれたら嬉しいものです。ただ、その対応がわからないだけ。いじけているだけ。突っ張っているだけ。

そんな相手に対して、どこまで寄り添えるかが大事です。

私はそのお客様との思い出を胸に、これからもいろんな人たちに手を差し伸べ続けていきたいです。

天才的な才能を持ったウィル。しかし彼はその才能を持て余しています。心を閉ざし切って、才能の使い方を見失っているのです。才能だけではなく、人との関係性も遮断しています。

しかし、ショーンと出会い、ウィルの心は徐々に開かれていきます。

人と人との距離の縮め方は、相手によって変わってきます。手を差し伸べた瞬間に握り返してくれる人もいれば、手を差し伸べ続けなければならない人もいます。

そして、やっと勇気を出して握り返してくれたなら、グッと引き寄せて、抱きしめてあげないといけません。

果たして私には、手を差し伸べ続けた人がいたのか。そして、ショーンのような、私の人生を変えてくれた人はいたのか。ふと、思い返してみました。

私が手を差し伸べ続けた人。それは、前職のお客様。そのお客様は昔からよく遊びに来てくださる方でしたが、最近はそのお客様から笑顔が減ってきていました。異動によりキャストも変わり、時代によりシステムも変わり、「昔の方がよかった」そう思われているように見えて、仕方がありませんでした。

私はそれがとても悔しかったのです。今いるキャストのことが私は大好きだったので、もちろん昔のキャストも素晴らしい方達でしたが、今いるキャストたちのことも好きになってもらいたい。「システムは変わっても、私たちは変わらず全力であなたたちに向き合っていますよ」という気持ちを伝えたかった。

そんな思いで、そのお客様が遊びにいらっしゃるときには最大級の笑顔でお迎えし、常に気にかけていました。心のドアをノックし続けていました。それでもお客様は一切笑ってくれません。「今日もダメだったか…」そんな日が続きました。

しかしある日、同じように心のドアをノックしていると、「ガチャッ」と鍵が開いた瞬間がありました。お客様から笑顔が返ってきたのです。それからは、内側に溜めに溜め込んでいたのであろう長年の思い出話がたくさん出てきて、私を楽しませてくださいました。

「あぁ、やっぱり、話したかったんだな」そう思いました。「待っていたんだろうな」そう思いました。

私は、そのお客様の心のドアが開いた日を忘れることは出来ません。本当に嬉しくて、たまらなかったからです。

人は、自分に興味を持たれたら嬉しいものです。ただ、その対応がわからないだけ。いじけているだけ。突っ張っているだけ。

そんな相手に対して、どこまで寄り添えるかが大事です。

私はそのお客様との思い出を胸に、これからもいろんな人たちに手を差し伸べ続けていきたいです。

各自が考えを持ち寄ってきちんと準備してくること、発言がきちんと出来る事、

内容がまとまっていること、簡単なようで円滑に討論や学習をするめることは難しいことです。

ましてや取り扱う問題や映画も深い内容のものたちです。

各自の準備があるからこそ、そして担当し先行する人たちの準備があるから成り立つものだとおもいます。

市川店の学習の取り組みの蓄積の表れが今回評価されました!!

この記事をシェアする

サイト内投稿の検索

Top

Top About us

About us News

News Our story

Our story Staff blog

Staff blog Map

Map