ライフストーリーアーカイブLife Story Archive

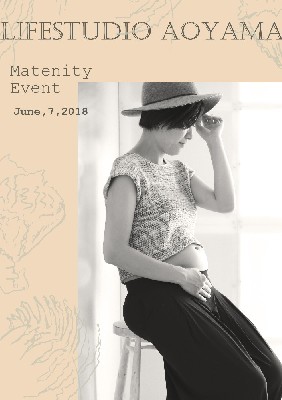

SOKA 2 Triple P 「飄飄と、そして凛凛と。」

投稿日:2015/6/20

982 2

今回のテーマは、「飄飄と、そして凛凛と。」

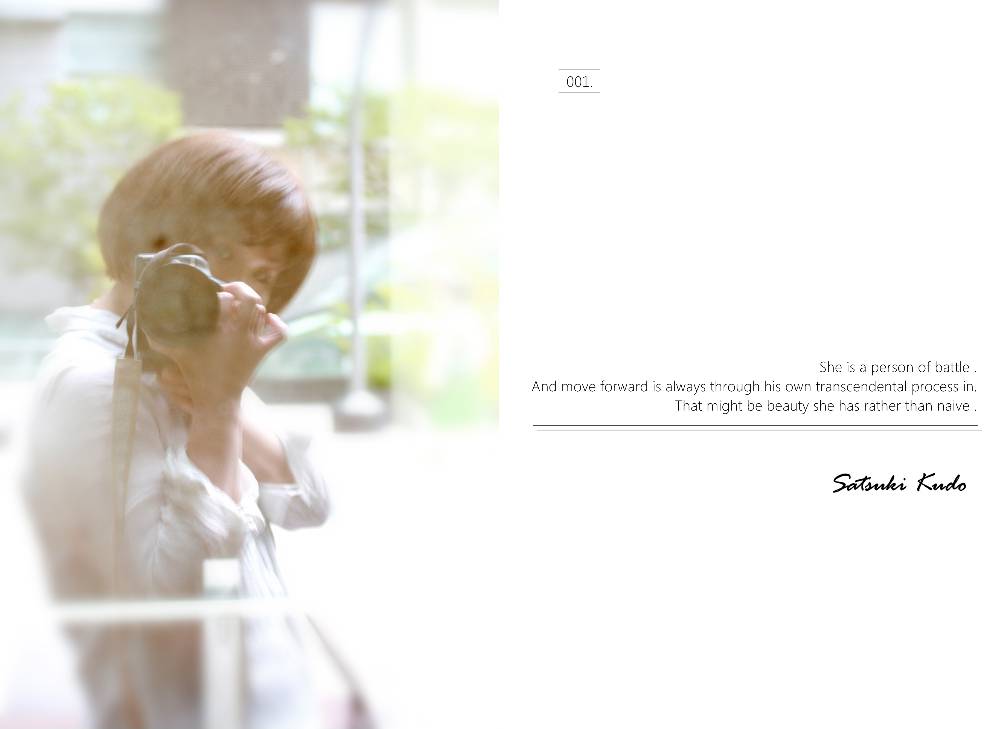

大切なものはいつもどこかにしまってあって、気づいたときにはどこにあるか分からなくなっていることがよくある。そんなことをふと思い出したときに、自分のことを自分が一番知らなかったりするんだなと思った。それなら、自分のことを自分で撮影したらいいじゃないかということから、今回はセルフポートレートにすることを思い立った。

自分で自分のことを人に伝える。その難しさは、片想いの相手に想いを伝えるのと同じくらい難しいものだと思う。私はこういう人間です。何が好きで、何が嫌いで、どんな目標があって、どんな生き方をしたいのか。面接で話す様な、まるで事前に準備してきた様な答えは、いくらでも出せるかもしれないが、本当の自分を出すことは、これまでの人生の中でどれくらいできているんだろうか。

写真で美しさを表現するということは、私がまず何が美しいのかを知っていなければならない。

美しさを知りたいのに、美しさを知っていないと撮れない。

だったら、自分で自分が納得する美しさを見つけてしまえばいいのだ。

そんな気持ちで、今回のTPPPの計画書を書きました。

「飄飄と、そして凛凛と。」

風が吹くと、命の匂いがすることを最近知った。

どうしてそうなったのかという理由は到底わからないが、自分が何かそういった得体の知れないものを受けつけていることに、あまり違和感がないことに驚いている。

ある人は、

「生きることは戦うことだ」と現実を煽った。

またある人は、

「生きることは耐え忍ぶことだ」と事実を諭した。

現実を生きているにも関わらず、現実の中にはいない。

そんな世界で、写真は一体何処へ向かえばいいのだろうか。

写真とは、事実と現実との丁度境目を表すものである。

すべての人において客観的である事実性と、それを感覚器官で再構築した主観的である現実性によって、今日の写真というものは存在している。

しかし、そこに普遍妥当性を導き出すことで、初めて写真は事実でも現実でもない写真というカテゴリから飛び出した、新写真として存在することが可能になる。私たちはそれを価値や文化と呼び、自らの生活の一部に取り込むことでアイデンティティーを形成しているのである。

暗闇には自らの醜さを隠すことができるのにも関わらず、私たちは、何故正反対にある光を求めるのだろうか。深海にいる生物たちは、生きるために消費エネルギーを極力減らすという進化を選択し、自らの生態を形成した。例え光が遠く及ばずとも、その生態系を変化させることは容易なことではなかっただろう。古来の人間なる祖先は、光を失う皆既日食を恐れ、神を祀った。また暗闇に対抗するべく火を開発した。それは私たちが生きるといことに対

、常に自らの生態系を通して何かを形成し続けているとも捉えられる。

光が造形物たる所以は、撮り手の概念が写真を媒介として顕にされることにあるのだが、「生きることに対して私たちは創造するという本能を持っている」とも考えられる。

結局のところ、行為を通してしか現実に触れることはないと三木清は言う。直接的な行為だけではなく、脳内で起こる認識を行為として捉えたところに、新しい発見がある。表現作用は形成作用であり、認識するということ自体が、既に何かを形成しているという彼の論理は、即ち概念の形成と同時に、その概念を基礎とした表現作用が形成的であるということだ。スーザンソンタグの、「それでも全ての芸術家は写真に憧れる」という一文には、写真がそういった人間の創造的本能を満たす、非常にシンプルな手段であるからだと理解している。

これまで私たちは、美しさというものは何かという問いを続けてきた。

誰もが美しいと感じるその構成要素は何なのか。

それをどうライフスタジオの写真で表現することができるのか。

ひとつの正解等あるわけがなく、その解答は個人に委ねられたままである。

美しさとはとは、普遍的ではあるが、潜在的ではない。

しかし、それを知っているのは私の中にある主観以外にない。

今回のタイトル「飄飄と、そして凛凛と。」には、現実に捉われず悠然としている姿、或いは、それに立ち向かおうとする勇ましい様。

美しさとは、容姿ではなくその人の生き様だ。

ここにある言葉は、私たちの未来の生き様であり、希望という可能性が込められている。

被写体を取り巻く空間と光、それらを繋ぎあわせる関係性と物語。

既存の写真館から飛び越えた、私たちだから知る写真が持っている可能性を、私たちの目線で表現できないだろうか。

目指したのは、何が美しいのか、何故美しいのか。

私たちはどこまでいっても表現者であることだ。

この記事をシェアする